Knocking Where a Door Once Stood

Group exhibition at Jeonnam Museum of Art, Gwangyang-si, Korea

March 28—May 25, 2025

Knocking Where a Door Once Stood interrogates the processes by which boundaries are constituted and dismantled through the operations of memory, employing diverse media and sculptural approaches to critically engage with these dynamics.

Memory is not a static repository but a fluid and generative force, continuously reshaped through acts of selection, interpretation, and erasure. It is inscribed within both personal experience and collective history, bestowing meaning upon spaces and objects. Yet, as much as memory consolidates identity and site specificity, it is equally subject to fragmentation and loss. Certain locations become sedimented with collective memory through their association with historical events, while others, left unrecorded, dissipate into obscurity, rendering their boundaries increasingly indeterminate. In this way, memory is not simply the preservation of the past but an active agent in the construction of narratives, mediating the interstice between presence and absence, visibility and occlusion.

This exhibition critically examines the ways in which memory configures, extends, and destabilizes boundaries, generating new forms of subjectivity and historical consciousness. It investigates how the interplay between memory and spatial demarcation is visualized and materially reconstituted, positioning memory as an ongoing process that does not merely reflect history but intervenes in the production of the present and the projection of possible futures.

Participating artists Kay Yoon, Chang Hyun Lee, and Eunsol Cho resist the notion of memory as a passive archive, instead foregrounding its capacity for disruption, reconfiguration, and transformation. Their works do not merely represent memory but actively engage in its performative enactment, oscillating between personal recollection and collective resonance. By delineating and simultaneously transgressing spatial and conceptual boundaries, their practices prompt viewers to renegotiate their own mnemonic frameworks and sensory engagements with the world. Memory, in this context, emerges not only as a means of individual and communal self-definition but as a site of critical interrogation one that extends beyond the formal aesthetics of representation to pose fundamental ontological and epistemological questions: Who are we? Where do we belong?

This exhibition challenges the conventional understanding of memory as a mere documentation of past events. Instead, it proposes memory as a performative and generative process that constructs and dismantles boundaries, shaping how we inhabit time and space. We engage with the past not simply as an act of recollection but as an ongoing negotiation with the present and an imaginative projection toward the future.

Ultimately, Knocking Where a Door Once Stood is not simply an inquiry into the mechanics of memory but a provocation an invitation to rethink how memory operates as a critical site of agency, rupture, and transformation. It foregrounds the ways in which art not only reflects but actively intervenes in the expansion and reconfiguration of memory, prompting viewers to reconsider how memory is produced, mediated, and reinterpreted across time and space.

전남도립미술관 청년작가전 ≪사라진 문을 두드릴 때≫는 기억의 작용을 통해 경계가 형성되고 해체되는 과정을 조망하며, 이를 다양한 매체와 조형적 접근을 통해 탐구한다.

기억은 개인적 경험과 집단적 역사 속에서 축적되며, 이를 통해 공간과 사물은 특정한 의미를 부여받는다. 그러나 기억은 고정된 것이 아니라, 선택적 저장과 해석의 과정을 거치며 끊임없이 재구성되고 변화하며, 때로는 망각 속에 사라지기도 한다. 특정한 장소가 역사적 사건과 결합하면서 집단적 기억의 공간으로 자리 잡는 반면, 기록되지 못한 흔적들은 점차 경계를 흐릿하게 만든다. 기억은 단순한 과거의 보존이 아니라, 서사를 구축하고 과거와 현재를 연결하는 동시에, 배제된 요소들을 통해 보이지 않는 경계를 생성하기도 한다.

이번 전시는 기억이 경계를 구축하고 확장하는 과정에서 새로운 정체성과 서사가 어떻게 생성되는지를 조망하며, 기억과 경계의 상호작용이 어떻게 시각화되고 재구성되는지를 탐색한다. 이를 통해 기억이 단순한 과거의 반영이 아니라, 현재를 형성하고 미래를 전망하는 역동적 과정임을 드러내고자 한다.

참여 작가 케이윤, 이창현, 조은솔은 기억을 단순한 과거의 기록이 아니라, 현재를 재구성하고 변화를 촉진하는 역동적인 힘으로 바라본다. 이들은 경계를 설정하는 동시에 허물며, 관객이 자신의 경험을 환기하고 새로운 감각적 층위를 탐색하도록 유도한다. 기억은 개인과 공동체의 정체성과 소속감을 형성하는 중요한 요소로 작용하며, 이를 다시 바라보는 과정은 단순한 형상의 변화를 넘어 우리가 누구이며, 어디에 속해 있는지를 묻는 행위로 확장된다. 작품을 통해 생성되는 감각적·정서적 경험은 관객이 자신의 기억을 재구성하고, 익숙했던 경계를 넘어 새로운 시각과 서사를 발견할 수 있도록 한다.

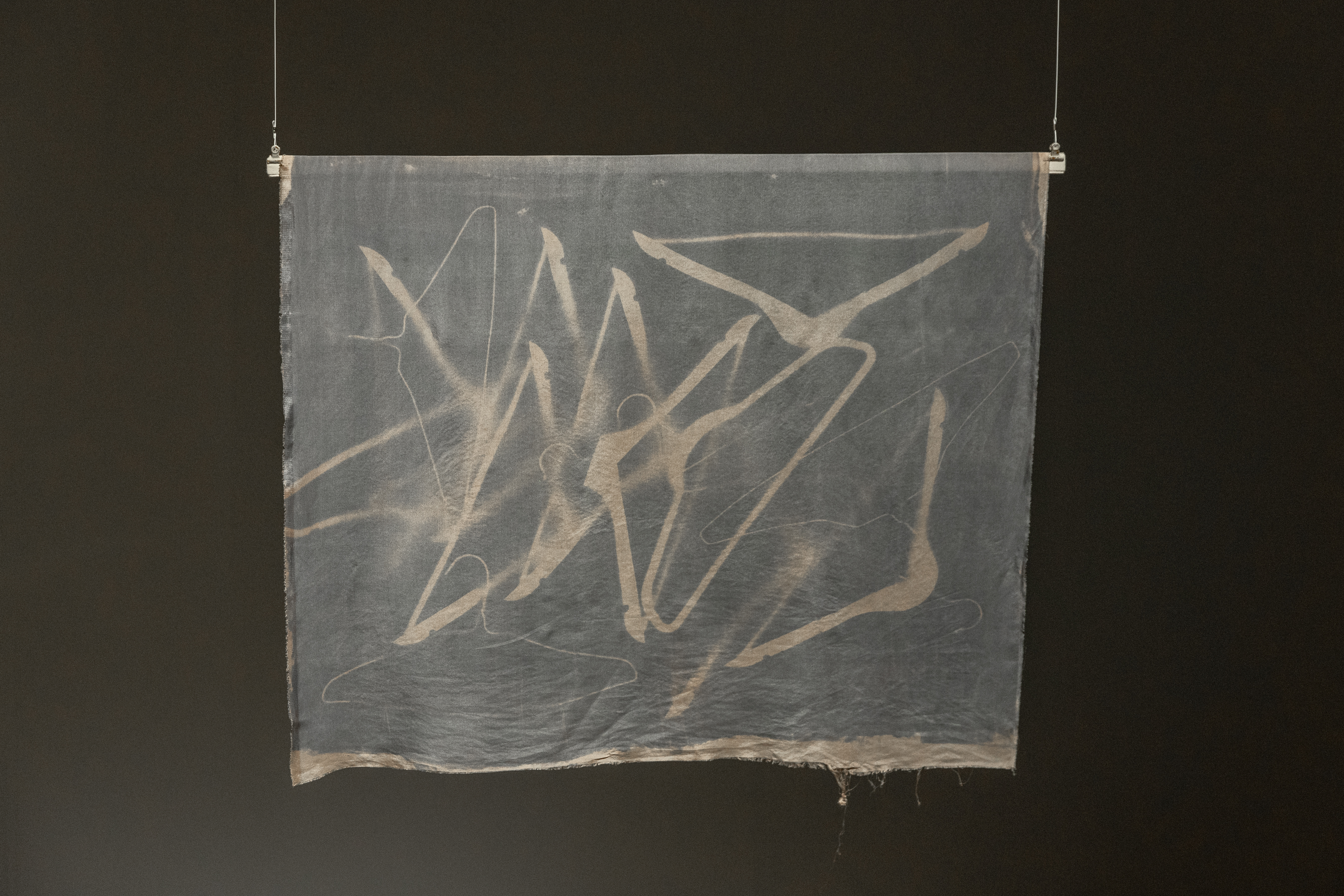

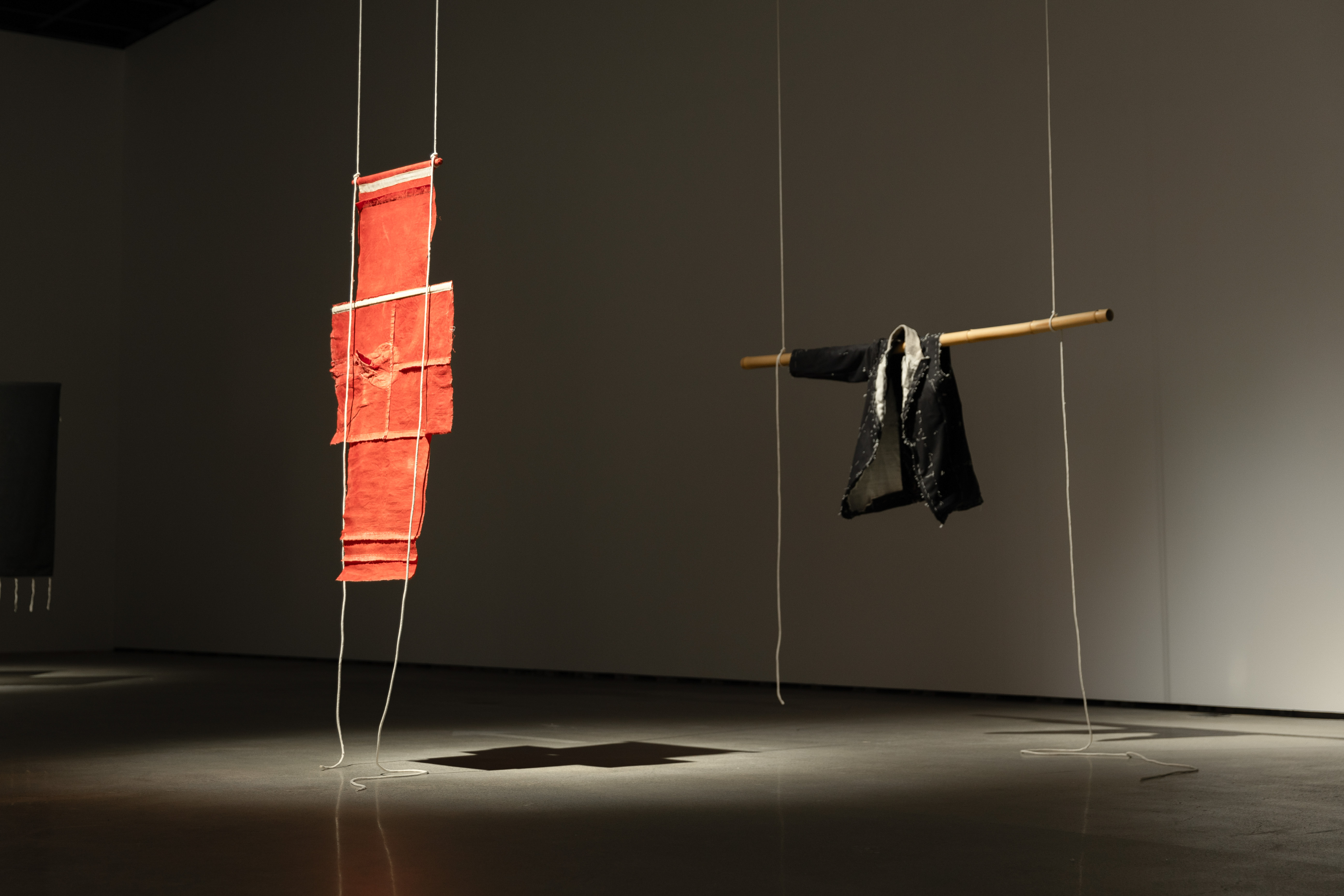

이창현은 신체와 옷이 만들어내는 관계를 통해 역사와 정체성을 탐구한다. 옷은 단순한 물건이 아니라, 개인과 사회를 연결하는 중요한 요소다. 주름과 봉제선, 옷을 다시 만들고 해체하는 과정은 기억이 쌓이고 변화하는 방식과 닮아 있다. 작업은 신체를 통해 우리가 기억을 어떻게 간직하고, 변화시키는지를 보여주며, 미술관이 단순히 과거를 보관하는 곳이 아니라, 기억을 다시 구성하는 공간이 되어야 함을 시사한다.

작가의 작업은 인간을 독립적 개체가 아닌, 끊임없이 변형되고 확장되는 유기적 흐름 속의 존재로 바라보며, 생명과 환경, 물질이 서로 연결된 관계망 속에서 작동함을 강조한다.

이 전시는 기억을 단순한 기록이 아니라, 경계를 만들고 허무는 과정으로 바라본다. 우리는 과거를 떠올리며 현재를 살아가고, 미래를 만들어간다. 《사라진 문을 두드릴 때》는 관객이 작품을 통해 자신의 경험을 떠올리고, 새로운 시각으로 바라볼 수 있도록 돕는다. 궁극적으로, 이 전시는 예술이 어떻게 기억을 확장하고 변화시키는지를 탐색하는 장이 될 것이다. 이를 통해 기억을 생산하고 새롭게 해석하는 방식에 대해 고민할 수 있을 것이다.

Memory is not a static repository but a fluid and generative force, continuously reshaped through acts of selection, interpretation, and erasure. It is inscribed within both personal experience and collective history, bestowing meaning upon spaces and objects. Yet, as much as memory consolidates identity and site specificity, it is equally subject to fragmentation and loss. Certain locations become sedimented with collective memory through their association with historical events, while others, left unrecorded, dissipate into obscurity, rendering their boundaries increasingly indeterminate. In this way, memory is not simply the preservation of the past but an active agent in the construction of narratives, mediating the interstice between presence and absence, visibility and occlusion.

This exhibition critically examines the ways in which memory configures, extends, and destabilizes boundaries, generating new forms of subjectivity and historical consciousness. It investigates how the interplay between memory and spatial demarcation is visualized and materially reconstituted, positioning memory as an ongoing process that does not merely reflect history but intervenes in the production of the present and the projection of possible futures.

Participating artists Kay Yoon, Chang Hyun Lee, and Eunsol Cho resist the notion of memory as a passive archive, instead foregrounding its capacity for disruption, reconfiguration, and transformation. Their works do not merely represent memory but actively engage in its performative enactment, oscillating between personal recollection and collective resonance. By delineating and simultaneously transgressing spatial and conceptual boundaries, their practices prompt viewers to renegotiate their own mnemonic frameworks and sensory engagements with the world. Memory, in this context, emerges not only as a means of individual and communal self-definition but as a site of critical interrogation one that extends beyond the formal aesthetics of representation to pose fundamental ontological and epistemological questions: Who are we? Where do we belong?

This exhibition challenges the conventional understanding of memory as a mere documentation of past events. Instead, it proposes memory as a performative and generative process that constructs and dismantles boundaries, shaping how we inhabit time and space. We engage with the past not simply as an act of recollection but as an ongoing negotiation with the present and an imaginative projection toward the future.

Ultimately, Knocking Where a Door Once Stood is not simply an inquiry into the mechanics of memory but a provocation an invitation to rethink how memory operates as a critical site of agency, rupture, and transformation. It foregrounds the ways in which art not only reflects but actively intervenes in the expansion and reconfiguration of memory, prompting viewers to reconsider how memory is produced, mediated, and reinterpreted across time and space.

전남도립미술관 청년작가전 ≪사라진 문을 두드릴 때≫는 기억의 작용을 통해 경계가 형성되고 해체되는 과정을 조망하며, 이를 다양한 매체와 조형적 접근을 통해 탐구한다.

기억은 개인적 경험과 집단적 역사 속에서 축적되며, 이를 통해 공간과 사물은 특정한 의미를 부여받는다. 그러나 기억은 고정된 것이 아니라, 선택적 저장과 해석의 과정을 거치며 끊임없이 재구성되고 변화하며, 때로는 망각 속에 사라지기도 한다. 특정한 장소가 역사적 사건과 결합하면서 집단적 기억의 공간으로 자리 잡는 반면, 기록되지 못한 흔적들은 점차 경계를 흐릿하게 만든다. 기억은 단순한 과거의 보존이 아니라, 서사를 구축하고 과거와 현재를 연결하는 동시에, 배제된 요소들을 통해 보이지 않는 경계를 생성하기도 한다.

이번 전시는 기억이 경계를 구축하고 확장하는 과정에서 새로운 정체성과 서사가 어떻게 생성되는지를 조망하며, 기억과 경계의 상호작용이 어떻게 시각화되고 재구성되는지를 탐색한다. 이를 통해 기억이 단순한 과거의 반영이 아니라, 현재를 형성하고 미래를 전망하는 역동적 과정임을 드러내고자 한다.

참여 작가 케이윤, 이창현, 조은솔은 기억을 단순한 과거의 기록이 아니라, 현재를 재구성하고 변화를 촉진하는 역동적인 힘으로 바라본다. 이들은 경계를 설정하는 동시에 허물며, 관객이 자신의 경험을 환기하고 새로운 감각적 층위를 탐색하도록 유도한다. 기억은 개인과 공동체의 정체성과 소속감을 형성하는 중요한 요소로 작용하며, 이를 다시 바라보는 과정은 단순한 형상의 변화를 넘어 우리가 누구이며, 어디에 속해 있는지를 묻는 행위로 확장된다. 작품을 통해 생성되는 감각적·정서적 경험은 관객이 자신의 기억을 재구성하고, 익숙했던 경계를 넘어 새로운 시각과 서사를 발견할 수 있도록 한다.

이창현은 신체와 옷이 만들어내는 관계를 통해 역사와 정체성을 탐구한다. 옷은 단순한 물건이 아니라, 개인과 사회를 연결하는 중요한 요소다. 주름과 봉제선, 옷을 다시 만들고 해체하는 과정은 기억이 쌓이고 변화하는 방식과 닮아 있다. 작업은 신체를 통해 우리가 기억을 어떻게 간직하고, 변화시키는지를 보여주며, 미술관이 단순히 과거를 보관하는 곳이 아니라, 기억을 다시 구성하는 공간이 되어야 함을 시사한다.

작가의 작업은 인간을 독립적 개체가 아닌, 끊임없이 변형되고 확장되는 유기적 흐름 속의 존재로 바라보며, 생명과 환경, 물질이 서로 연결된 관계망 속에서 작동함을 강조한다.

이 전시는 기억을 단순한 기록이 아니라, 경계를 만들고 허무는 과정으로 바라본다. 우리는 과거를 떠올리며 현재를 살아가고, 미래를 만들어간다. 《사라진 문을 두드릴 때》는 관객이 작품을 통해 자신의 경험을 떠올리고, 새로운 시각으로 바라볼 수 있도록 돕는다. 궁극적으로, 이 전시는 예술이 어떻게 기억을 확장하고 변화시키는지를 탐색하는 장이 될 것이다. 이를 통해 기억을 생산하고 새롭게 해석하는 방식에 대해 고민할 수 있을 것이다.